Rumbo a otro lugar

¿Alguna vez has optado por trabajar en otro país? Cuatro periodistas que se marcharon de España para ejercer el periodismo fuera nos cuentan su experiencia.

¡Hola, periodista*!

Esta es la receta secreta del éxito.

Más de 5.100 personas reciben ya Fleet Street. Sigue siendo un sueño poder escribir sobre lo que me interesa y que llegue a tanta y tanta gente. ¡Gracias infinitas por el apoyo! <3

Si quieres sumarte a esta comunidad de gente maja, suscríbete.

¿Comer alitas picantes mientras intentas articular una respuesta con sentido? Hot Ones invita a personajes relevantes de la cultura estadounidense a responder a 10 preguntas bien planteadas mientras se dan un festín. No conocía el formato y me ha resultado muy inspirador.

*Puede que no seas periodista como tal, pero eres igualmente superbién recibido/a <3.

🛄 Al partir un beso y una flor

Tengo una amiga que soñaba con ser presentadora de la CNN cuando comenzamos a estudiar la carrera de Periodismo. En esos tiempos no pensábamos en la burocracia, ni los visados, ni las cartas de motivación larguísimas, ni las políticas migratorias, ni siquiera en el nivel de inglés. Fantaseaba con ser presentadora de una cadena internacional y ya. Para qué tener sueños modestos cuando pueden ser grandes y ambiciosos.

En la mirada de reojo –o bombastic side eye, que diría TikTok– que echamos los periodistas a medios como el New York Times o el Washington Post no únicamente hay un deseo de aprendizaje, sino un anhelo, algo aspiracional, un quiero ser como tú u ojalá trabajar aquí. Puede que sea una mirada romántica avivada por las películas, incluso por la prensa u otros colegas, una sensación similar a cuando una se planta en la puerta del número 620 de la Octava Avenida estando de vacaciones en Nueva York.

Solo así se explica cómo, cuando hablamos de innovación, de recursos, de admiración o de referentes, giramos la cabeza hacia el otro lado del charco. Ante esto, Enrique Anarte, uno de los entrevistados para este número, tiene un enfoque interesante: “Creo que tenemos un poco de complejo respecto a lo que hacemos en casa. Nos movemos desde el patriotismo ciego a el ‘todo lo que se hace fuera es mejor’. Quizás estaría bien empezar a valorar, de forma crítica y autocrítica, lo que hacemos”.

Cada año, cientos de periodistas deciden pedir becas para estudiar en el extranjero o hacen las maletas para trabajar en otro lugar. ¿Por qué deciden marcharse? ¿Qué encuentran fuera? ¿Cómo se adaptan a una cultura de trabajo diferente a la de su hogar? ¿Qué cuestiones les sorprenden de los medios que los acogen?

En este número de Fleet Street, pregunto a cuatro periodistas españoles cuál ha sido su experiencia ejerciendo la profesión en medios extranjeros. Hay testimonios curiosos, sueños cumplidos, horarios favorables, más recursos, la valentía de dar el salto y, en algunas ocasiones, la reacción ante un sistema que no permite crecer. La mayor parte de los testimonios se concentra en Estados Unidos, pero cada historia es única y espero que te resulte inspiradora.

Chiqui Esteban, director de infografía en el Washington Post

Después de dedicarse a los gráficos en el Diario de Cádiz, la Voz de Galicia, Público y Lainformacion.com, Chiqui Esteban decidió continuar su carrera al otro lado del charco. Cuando surgió la oportunidad de incorporarse al Boston Globe, “en un momento en el que tampoco podía decir ‘tenemos la vida resuelta’”, supo que debía probarlo. A su llegada a Estados Unidos, ya había un montón de infografistas españoles porque, según cuenta, tienen mucha fama fuera.

Tiempo después, el gaditano se incorporó a la redacción de National Geographic en Washington D.C., pero la adquisición del medio por parte de Fox, una serie de jubilaciones anticipadas y otros movimientos internos llevaron a Chiqui a aterrizar en el Washington Post. “Las sedes de National Geographic y el Washington Post están a tres calles. Llegaban los Juegos Olímpicos, las elecciones…, así que me vine en marzo de 2016 y me quedé”. Dos años después, fue nombrado director de infografía.

Chiqui siempre había querido ir al extranjero a trabajar. En parte, “porque el periodismo es distinto”. Para el infografista, el periodismo estadounidense se centra en “qué está pasando en el mundo ahora mismo”, mientras que el español habla de “qué está pasando hoy o quién ha dicho qué”. Así, sentía que en Estados Unidos se hace menos, pero mejor. Además, de acuerdo con Chiqui, “el equipo de gráficos se valora más, es como cualquier otro departamento”.

A la disparidad en la forma de abordar la producción, se suman otras cuestiones que sorprendieron al gaditano: la primera, la vuelta a casa a las cinco de la tarde, que le permite llevar una vida “mucho más equilibrada”; la segunda, la posibilidad de cambiar un tema a última hora de la tarde en papel y traer un tema guardado en nevera con total serenidad. “Le cuento eso a mi madre y me dice ‘pf, qué medios más aburridos’”, pero “esto está muy bien. No sé si un medio tipo americano funcionaría en España, porque la gente espera otra cosa”.

“Mi trabajo es precisamente intentar utilizar las mínimas palabras posibles”, comparte, por lo que el idioma nunca ha resultado una barrera en su labor en Estados Unidos. Al inicio no manejaba mucho el inglés y cuando revisaba trabajos usaba okay a modo de “muy bien”. “Okay aquí es justito. La gente pensaba que era muy duro y nadie me decía nada”, rememora con humor.

María Sánchez, editora senior de Narrativas Digitales de The New York Times

Una de las cuestiones que continúan sorprendiendo a María Sánchez son los estándares de calidad de los medios estadounidenses. Aún recuerda una metedura de pata que cometió cuando era una de las editoras de la newsletter del coronavirus del Washington Post. “Hubo una vez que Jake Tapper, el presentador de CNN, entrevistó a Anthony Fauci. El reportero no había mencionado el nombre del presentador, yo lo añadí y puse Jack en vez de Jake”, explica. La periodista piensa que es la típica cosa que en España no habría tenido importancia. En Estados Unidos, en cambio, mandaron una corrección a las 600.000 personas suscritas, por aquel entonces, al boletín. “Cada vez que toco algo de contenido, soy muy consciente y, a lo mejor, lo vivo con cierto nerviosismo”, comparte.

La periodista llegó a Estados Unidos gracias a una beca Fulbright. “La pedí, en parte, porque me parecía una manera de aprender cómo se hacía el periodismo en Estados Unidos y porque me gradué en un momento difícil para la profesión. Somos muchos quienes estábamos intentando encontrar trabajo y, en el caso de España, me parecía particularmente complicado si no estabas ya metida en la infraestructura de esos medios”, afirma. Así, tras acabar su máster en CUNY, ha pasado por las redacciones de Quartz, Univisión, ProPublica, el Washington Post y ahora la del New York Times. Pero no descarta volver a España y reconoce que le gustaría hacerlo.

¿Qué le continúa sorprendiendo del periodismo en Estados Unidos? Lo primero, cuán inadmisible es compartir la visión personal sobre los asuntos públicos.

“Lo he vivido dentro del Washington Post. Cuando fueron las protestas por el asesinato de George Floyd, hubo conversaciones muy tensas dentro de la redacción sobre qué hay de malo en decir Black lives matter. ¿Hay de verdad dos lados? La redacción defendió su derecho a no caer en el bothsidesism [falso equilibrio], que lo llaman aquí, y de decir: “Hay temas sobre los que los medios sí se deben posicionar, como son la democracia y la defensa de los derechos civiles, y este es uno de ellos”.

Otra de las cosas que ve distinta respecto a España es el papel de los editores. Según cuenta la periodista, en el NYT todo el contenido pasa por los ojos de dos editores: uno que hace una edición más estructural y supervisa que se haya “tratado bien el tema” y otra persona que se dedica más a revisar el estilo y hacer fact-checking. “Los textos pasan por unos controles de calidad que yo no había vivido”.

Así, reflexiona:

“Entiendo que trabajo en unos medios que tienen unos recursos que en España no existen. Y aunque en España las redacciones son más pequeñas, a lo mejor sí que podría haber más editores: menos jefes, menos reporteros y tener más gente trabajando con los reporteros, guiándolos y dando forma a sus textos”.

Enrique Anarte, TikTok lead de Openly, el vertical de noticias LGTBIQ+ de Thomson Reuters Foundation

“Hice una entrevista de trabajo para un medio nacional muy importante y cuando me dijeron el salario dije: ‘¿Perdón, cómo voy a vivir en Madrid con esto?’”, recuerda Enrique Anarte. El onubense reconoce que tuvo suerte de empezar a trabajar en un medio de comunicación antes de acabar la carrera en Madrid. A pesar de ser un buen trabajo, veía que existían pocas posibilidades en España en las áreas que más le llamaban la atención (derechos humanos o la economía desde un punto de vista social). A esto se sumaba su juventud y que las oportunidades que encontraba eran “aceptando la precariedad como prerrequisito”.

Así que decidió marcharse a Alemania en 2017, donde trabajó para Deutsche Welle y más tarde se incorporó a Openly. “Fue la mejor decisión que pude tomar”, relata. “No es que en Madrid no hubiera podido desarrollarme profesionalmente, pero creo que he tenido que tragar menos condiciones indecentes”, aclara.

Tiktok failed to load.

Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser

Enrique se muestra crítico frente a la situación que el periodismo vive en España:

“Normalizamos condiciones laborales que no son normales, como aceptar cualquier cosa por parte de un jefe, trabajar de más o dejar nuestra salud mental y física en segundo plano. Un medio de comunicación de prestigio tiene que garantizar unas condiciones en línea con la economía. Además, en España no salen ofertas laborales oficiales para los trabajos más interesantes y de mayor responsabilidad. No se busca un editor de cambio climático o un presentador de pódcast. Quién esté ahí será quien conozca a tal o cual. Hasta que no cambie eso no va a haber inclusión laboral.

Según el onubense, “los periodistas tendemos a estar platónicamente enamorados de nuestra profesión”. Enrique tiene 30 años y dice haber vivido muchas cosas, pero cuando tenga 40, quiere haber vivido muchas más “y no solo trabajar”, porque si eso es así, no le interesa el periodismo. “Me encantaría seguir trabajando en el periodismo, pero me gustaría pensar que no voy a tener una relación tóxica con él”, recalca.

¿Y qué es lo necesario para ejercer de periodista en el extranjero? Enrique lo tiene claro:

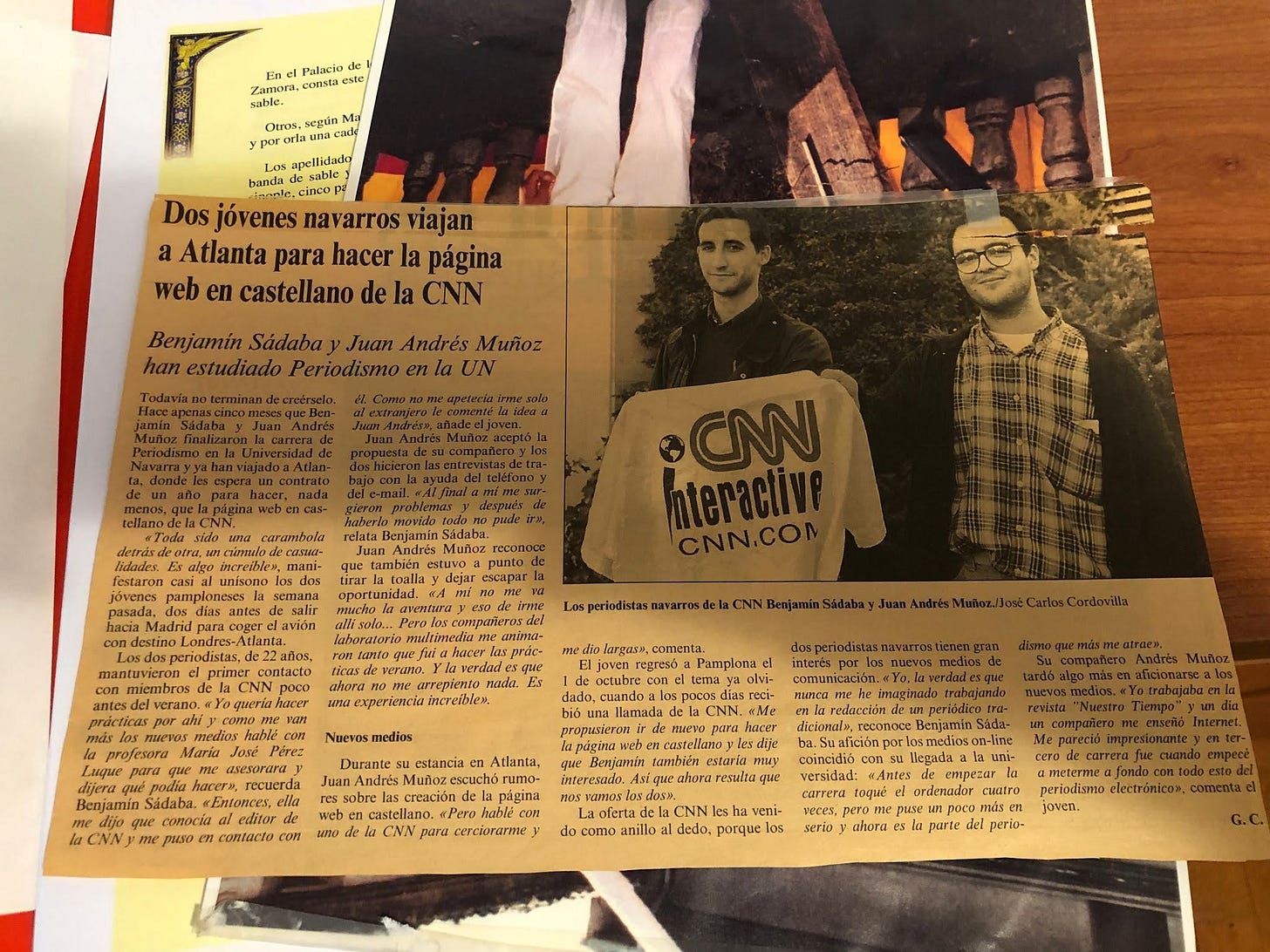

Juan Andrés Muñoz, un cuarto de siglo en CNN Atlanta

La primera vez que Juan Andrés Muñoz oyó hablar de CNN fue durante la Guerra del Golfo. El periodista recuerda guardar unos recortes amarillentos de un artículo en el Diario de Navarra donde se hablaba de la cadena estadounidense que había transmitido la guerra en vivo. “Como periodista siempre soñé con trabajar ahí un día. No hay que poner límites a los sueños”, afirma. En su caso, la capacidad de soñar a lo grande casó con la “perseverancia”, “la formación constante y la curiosidad por aprender lo nuevo”.

Su camino en CNN comenzó con unas prácticas de verano en el año 97. La profesora encargada del departamento de periodismo digital en la Universidad de Navarra, María José Pérez-Luque, le consiguió la beca en Atlanta y Juan Andrés se lanzó a la aventura. Antes de finalizar las prácticas, se había hecho a la idea de no volver a Atlanta nunca más, pero al mes de regresar a España, CNN lo llamó: querían entrevistarlo para que se incorporara en el lanzamiento de la página web en español. Así, desde finales de 1997 hasta diciembre de 2022, Juan Andrés ha trabajado en CNN de forma ininterrumpida, en la última etapa como director digital y de redes sociales de CNN en Español. “No me gustó mucho la ciudad de Atlanta en las prácticas. Es paradójico, porque ahora llevo 25 años viviendo aquí”, recuerda. “A día de hoy, todavía uno sigue teniendo un poco de vértigo después de tantos años. Al final, no dejas de ser un extranjero”, añade, aunque es ciudadano americano desde 2021.

La cultura de trabajo de Estados Unidos es distinta a la española. Algunas cuestiones que sorprendieron a Juan Andrés fueron las posibilidades de crecimiento y el interés de los medios estadounidenses por formar a los empleados, el enfoque de la productividad, la disposición de recursos (“Cuando uno necesita algo, se lo dan”) y el respeto por los turnos. “No hay estas jornadas maratonianas de horas y horas en las que uno no sabe cuándo va a terminar. Uno tiene el turno normal y, de vez en cuando, si hay un breaking, se puede extender”, explica.

El periodista reconoce que en ningún momento definió que haría carrera en Estados Unidos, sino que “se fue dando así”. Cree que las oportunidades periodísticas fuera de EE. UU. son más complicadas y no veía una opción claramente mejor en España. Tras un cuarto de siglo en una redacción como CNN, confiesa que le cuesta pensar en volver a otra, pero muestra mucho interés por la consultoría y continuar aprendiendo. Tiene la voluntad de escribir más, especialmente en su recién lanzada newsletter Liveshot.

¿Un consejo?

“Cada época es una oportunidad para reinventarse. A veces uno se pone en la barrera y el error es ese, esperar a ver qué pasa. Hay que lanzarse y luego ver qué sucede. Normalmente eso no falla; es una ventaja competitiva”.

🤓 ¿Qué leer?

La bizarra historia de una influencer que prefirió dejar la vida como creadora de contenido para volver a un trabajo corporativo 9-to-5. (en inglés)

La directora del The Financial Times, Roula Khalaf, habla sobre la diversidad en el medio, buscar la confianza del lector y de las fuentes y la expansión del periódico en Asia. (en español)

¿El pódcast está muriendo? Terry Nguyen parte de esta premisa para reflexionar sobre cómo las plataformas son “iguales, iguales, pero diferentes” y cómo lo que antes era novedoso deja rápido de serlo. (en inglés)

La industria tecnológica ante el espejo: ¿burbuja, crisis, reajuste o corrección? Interesantísimo. (en español)

Este es mío. De mostrar las entrañas de las oficinas de Google a llorar por un despido, TikTok es un filón para el contenido sobre carrera profesional y las empresas lo saben. (en español)

🍝 Salseos periodísticos

🐦 Twitter, en guerra abierta

Desde que Elon Musk comprara Twitter y nombrara a su perro CEO, lo que sucede en la red social semanalmente bien podría servir para un guion de telenovela. Ahora la empresa tiene varios frentes abiertos.

Substack Notes, ¿un posible sustituto para Twitter? Substack ha lanzado Substack Notes, una funcionalidad con un feed muy similar al de Twitter. A la plataforma de Musk no le ha sentado muy bien la jugada y ha capado algunas opciones de la compañía rival.

El primer gran medio que dejará de usar Twitter. La polémica sobre el tic azul de pago, hasta hace poco gratuito y usado para mostrar la autenticidad de las cuentas oficiales, ha traído cola. NPR, la radio pública de Estados Unidos, se descuelga de la red social por haber sido designada como “medio afiliado al Estado” y más tarde “medio financiado por el gobierno”.

Los periodistas, ¿en jaque? La red social del pajarito manda de forma automática el emoticono de la caca cuando se escribe a su correo de prensa. Elon Musk lo confirmó en un tuit y he tenido el placer de comprobarlo. Casey Newton habla en Platformer de lo complicado que es para los periodistas dejar Twitter (“aunque la empresa se haga caca simbólicamente sobre ellos”) y no le falta razón.

🗞 Periodismo en…

Este hilo imperdible, en serio (!!!!!!!!!!)

Hasta aquí la newsletter de hoy. Recuerda, como periodistas lo importante es SIEMPRE saber preguntar.

Por cierto, el 19 de abril estaré en el Congreso de Editores CLABE en Madrid. Si vas a estar, escríbeme y nos conocemos.

¿Te ha gustado el número? ¡Compártelo! Regálame un like, déjame un comentario o escríbeme, que me hará muy feliz.

¡Nos leemos pronto! 💌

Mar

Después de leer los comentarios anteriores, me siento un privilegiado: yo sí he pedido compartir la entrada en Tw. Debo ser un usuario poco importante para Elon y por eso no le importa lo que yo comparto. Enhorabuena por el artículo, muy interesante.

Aunque en el mundo del Derecho siempre es mucho más complicado, salir al exterior es una opción muy atractiva siempre.

Gracias por compartirlo.

Buena entrega !! El verano pasado estuve en NY y casualidad que estaba a dos calles del edificio del NY Times. De alguna me imaginé estar en la misma situación que la gente que veía entrar a su trabajo con su café bien cargado. Las cuatro personas escogidas son una delicia de anécdotas y experiencias. Aunque no dan muy buenos ánimos a los que nos vemos más trabajando en nuestro país que en el extranjero. Habrá que darle a los idiomas...